Terlahir sebagai orang Manggarai – Flores dan dibesarkan dalam tradisi agama Katolik yang kuat, ada banyak “jangan” dan “tidak boleh” yang terbawa sampai akhir hayat. Punggung Sabda, memahami Sein Und Zeit1Sein und Zeit (Ada dan Waktu), buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan Being and Time ini adalah buku yang ditulis oleh Heidegger pada tahun 1927. Dalam peta pemikiran filsafat Barat, buku ini mendapat tempat dan membawa pengaruh tersendiri. Seperti juga di STF Driyarkara, Sein und Zeit adalah salah satu referensi yang ‘wajib hadir’ di sejumlah tugas kuliah. Butuh napas panjang untuk membacanya hingga tuntas. Selain karena filsafatnya yang rumit, Heidegger juga memuat istilah-istilah baru di dalamnya sebagai bentuk pemberontakan atas term-term lama yang dianggapnya tidak sesuai untuk menggambarkan dunia kehidupan manusia. dalam tanya dan puisi; meminjam ungkapan Ebiet G. Ade, untuk kita renungkan.

“Aku wuat méu cama ného jimbal ngo oné bahi-réha Srigala, landing hitu méu porong nggalas ného ular, tipek ného tekur jawam” | “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.” Matius 10:16

Punggung Sabda

Aku sedang ingin memunggungi matahari

Melangkah ke tempat-tempat tersuram dalam hidup,

ke tempat yang katanya ujung dunia

di mana Poseidon bersemayam menjaga singgasana Durga

di mana Leviatan bergelung menunggu jiwa yang terperosok ke dalam Limbo.

Muak aku dengan penjual sabda,

menawarkan pinjaman kebaikan dengan bunga penderitaan,

Hidup hanya sekali dan katanya harus belajar dari kebenaran..

Apa itu kebenaran?

Saat kau menjawabnya dengan pasti,

detik yang sama aku memalingkan wajah dan menghela nafas kecewa;

Itu kebenaranmu, dari kronik hidupmu, bukan kebenaranku..

Bukankah untuk bisa mengakui sesuatu sebagai milik,

Kita harus punya rasa bertubuh?

Aku tak tahu harus berkata apa,

Setiap kali kita duduk di beranda, ditemani dua cangkir kopi pekat

Atau di warteg sebelah, ditunggui dua gelas berisi es meleleh

dan saat itu kau bilang

Kalau aku kelewat filosofis memandangi masalah. Apapun.

Hidup hanya sekali, sayang kalau harus dibawa pikir.

Terima saja kebenaran yang ada.

Toh kita tak pernah digigit kaka botek,

Tetapi kita tahu kalau kita digigit, kita pasti mati.

“Siapa bilang?”, tanyaku suatu waktu

“Mereka yang digigit.”

“Kalau mereka yang digigit pasti mati. Bagaimana mereka bisa ‘bilang’? Dalam mimpi?”

Pasti, setelah berperang kata seperti itu,

Kau hanya melangkah pergi begitu saja,

Meninggalkan aku bersama dua cangkir kopi dan puntung sisa,

Atau dua gelas es teh manis dan tagihan warteg..

Hidup hanya sekali, katamu..

Terima saja. Jalani saja.

Tidak. Setidaknya, bukan hidupku..

Biarlah kali ini aku sendirian,

Memunggungi matahari dan makian,

Saat aku pergi ke tempat paling suram dalam kehidupan,

Mencari kebenaranku sendiri..

Kita manusia, yang selalu belajar dari tiap kesalahan;

Jika selalu dari kebenaran, itu bukan belajar: disuapi.

Aku akan memunggungi matahari,

Juga purnama..

Aku ingin pergi ke tempat terjauh,

jauh dari sini, yang menghakimi setiap misteri hidup sebagai

Campur-Tangan-Tuhan..

Aku ingin pergi ke tempat tersuram,

di mana setiap titik selalu dianggap zona terlarang,

Yang-dihindari-setiap-malaikat-pelindung..

Aku ingin pergi ke tempat tercuram,

di mana aku bisa memaknai dengan sungguh mazmur itu:

“dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan.”

Semoga, saat aku menjadi orang lain

Kau masih menganggapku sahabat, Saudara.

Refleksi Tanya:

Suatu hari kemarin, di Jitunews – Tebet. Jadwal shift malam sudah selesai. Sudah waktunya untuk pulang. Sayang, cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan Jakarta sedang lebat-lebatnya. Tetap tinggal menunggu hujan reda adalah pilihan paling masuk akal. Akhirnya, begitu sudah: duduk di depan tivi dan mengutak-atik remote.

Pekerjaan ‘menunggu hujan reda’ itu ternyata tidak sia-sia. Channel FOX Movies Premium menayangkan film bagus: The Da Vinci Code. Ya, itu film lama. Terakhir saya menontonnya di 2006, saat film yang diangkat dari adaptasi novel karya Dan Brown itu menghebohkan jagat maya karena content-nya yang kontroversial.

Menontonnya kembali setelah sembilan tahun adalah kenikmatan tersendiri: seperti kembali ke kota yang dulu pernah dikunjungi.2The Da Vinci Code, seperti apa harus membahasakannya di “catatan kaki”? Akan panjang, tentunya. Bahkan, catatan kaki ini akan lebih panjang dari artikel utamanya. Haha! Ya, Film yang diangkat dari novel Dan Brown dengan judul yang sama itu, bagi umat Kristen di seantero jagat adalah terpaan. Bagi sejumlah kalangan, itu badai. Sebagiannya lagi menganggap itu cuma pencuri popularitas. Ada lagi yang menanggapinya dengan “biasa-biasa saja”. Saya sendiri sependapat dengan apa yang ditulis oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) di laman situsnya di bawah judul The Da Vinci Code dan Kematangan Beragama. Itu sebabnya, kenapa film itu dirasa menarik untuk ditonton dalam selang waktu beberapa tahun; untuk menakar kembali mana yang lebih matang: iman atau pemberontakan.

Film itu menarik, memang. Beberapa teman yang ‘masuk siang’ bahkan menyempatkan diri untuk ikut menonton. Sayangnya, film itu harus terhenti di tengah jalan.

Provider TV kabel langganan kami beralasan sedang ada “gangguan siaran”. Para penonton pun bubar, kecewa. Tinggal saya yang masih terpaku di depan televisi, mengharap siaran kembali normal. Sia-sia. Setengah jam menunggu, pesan gangguan sinyal itu tidak hilang-hilang juga.

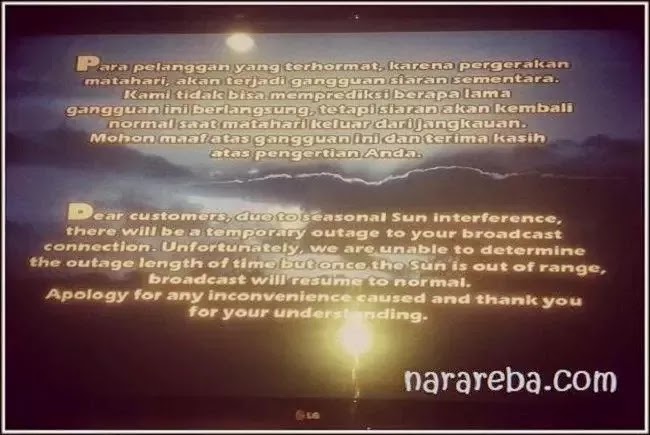

Tidak hanya kecewa karena film yang tidak tuntas sampai The End. Ada perasaan dibohongi yang menyeruak saat itu. Setengah jam memelototi pesan pemberitahuan gangguan siaran, saya kemudian menyadari, ‘pesan bohong’ yang terpampang di layar kaca. Perhatikan baik-baik: Para pelanggan yang terhormat, karena pergerakan matahari, akan terjadi gangguan sementara. Kami tidak bisa memprediksi berapa lama gangguan ini berlangsung, tetapi siaran akan kembali normal saat matahari keluar dari jangkauan. Mohon maaf atas gangguan ini dan terimakasih atas pengertian Anda.

Yth. Provider TV Kabel kami, kalau Anda sempat singgah di Nara Reba Manggarai, tolong jelaskan “karena pergerakan matahari” yang jadi alasan Anda menghentikan siaran. Bukankah bumi-lah yang seharusnya bergerak mengelilingi matahari?

Anda juga berjanji, “siaran akan kembali normal saat matahari keluar dari jangkauan”. Tolong dijawab, keluar dari jangkauan apa dan siapa yang Anda maksud?

Bukankah jika matahari keluar dari “jangkauan bumi”, itu sama artinya dengan kiamat? Jadi, siaran Anda baru akan normal kembali setelah kiamat? Jika benar begitu, Apa Anda provider TV Kabel untuk dunia dan akhirat? Ups!

Pemberontakan Nara Reba dan Enu Molas

Sampai hari ini, pertanyaan untuk provider TV kabel itu belum dijawab juga. Mungkin karena pertanyaan dalam nada yang berontak dan tidak puas itu sebelumnya tidak ada dalam daftar Frequently asked questions (FAQ) mereka.3Setelah membolak-balik internet, ternyata “pergerakkan matahari” yang dimaksud adalah fenomena Sun Interference yang kerap terjadi di bulan September, Oktober, Februari dan Maret. Sun Interference adalah istilah yang digunakan untuk membahasakan keadaan saat satelit Televisi dan matahari berada dalam garis yang sejajar (equinox). Di saat terjadinya, fenomena ini membuat radiasi microwave dari matahari mengganggu gelombang komunikasi satelit. Sampai sekarang, saya masih tetap tidak setuju dengan pemakaian istilah “karena pergerakan matahari” dan “saat matahari keluar dari jangkauan”. Kenapa tidak jujur saja bahwa satelit kami sedang terganggu, ketimbang memajang alasan berbau pencitraan? Mungkin.

Tapi, ah… sudahlah. Itu hanya cerita pengantar untuk pembahasan yang lebih besar, pembahasan tentang beberapa catatan tanya yang belum terjawab hingga saat ini. Pembahasan tentang pemberontakan para Nara Reba dan Enu Molas dalam pencarian jati dirinya sebagai orang Manggarai.

Saya beruntung bisa bertemu dengan rekan-rekan seperjalanan hidup seperti Weta Veronika Kurnyangsi (Veny) dan Kraeng Marselinus Gunas (Marsel).

Dalam kesempatan pertemuan kami yang terbatas selama di Jakarta, ada banyak diskusi hangat dan menarik yang dibahas bersama mereka, terutama diskusi mengenai bagaimana generasi muda Manggarai memahami regenerasi budaya dalam konteks perkembangan arus zaman.

Bertiga, kami sama-sama sepakat, masyarakat akan kehilangan identitas manakala kehilangan kebudayaan sebagai sumber nilai dan moral sosial dalam keseharian. Itulah yang saat ini tengah terjadi.

Kami mencoba membaca fenomena menarik yang terjadi di beranda situs sosial dunia maya. Di satu sisi, ada kecenderungan generasi muda Manggarai untuk menjadi semakin “Manggarai”; ciri kebanggaan akan identitas yang terberikan karena terlahir sebagai putra dan putri bumi Flores Barat.

Di sisi lain, ada keraguan untuk “memeluk” sejumlah warisan adat dan nilai budaya Manggarai sebagai pedoman langkah laku; terungkap dalam nada-nada sangsi dan ragu saat membahas tema-tema semisal belis, teing hang, atau bagaimana anak yang umurnya 12 tahun harus disapa “Nenek” lataran posisinya dalam pohon keluarga.

Tidak jarang, dalam membahas tema-tema itu, kami berdebat hebat. Seperti kemarin, misalnnya. Saat mencoba mecari jawab untuk tanya yang tersimpan di ujung catatan Sepucuk Surat dan Sepucuk Pistol, saya dan Kraeng Marsel beradu argumen sampai jam tiga subuh.

Bang Joey Silaoe dan Mas Bayu Erlangga yang saat itu kebetulan sedang ikut mete bersama di Tebet, hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat dua orang yang sama-sama Manggarai mempertahankan pendapat yang sama sekali berlainan tentang cara pandangnya akan pemaknaan warisan budaya Manggarai dalam konteks kekinian.

Sandaran Sabda

Sandaran Sabda

Pernah, saya dimarahi gara-gara tidak mencuci tangan dan kaki setelah pulang melayat seorang sahabat yang meninggal. Pikiran kanak-kanak saya waktu itu protes tak terima, “Apa hubungannya?”

Ternyata, setelah keluar dari rumah, saya baru paham bahwa ritual setelah pulang dari rumah duka tak sebatas cuci kaki dan tangan: harus mandi dan mengganti semua pakaian yang melekat di badan. Kedengarannya aneh, memang.

Sama anehnya ketika saat kecil ada larangan-larangan tertentu, semisal “Neka toso dimar, boto tompok limem” (Jangan menunjuk ke arah pelangi, nanti jarimu akan buntung). Meski gagal paham, saya patuh.

Anak kecil mana yang mau jarinya buntung? Yaa.. setelah beranjak dewasa, dengan bumbu keberanian secukupnya, saya mencoba menunjuk ke arah pelangi senja. Tidak hanya sekali, berkali-kali. Saya bersyukur, jari saya masih utuh hingga kini. Tak terjadi apa-apa.

Kejadian itu lantas menimbulkan tanya dan keragu-raguan atas kebenaran dari warisan budaya yang diturunkan dalam pepatah dan petuah. Ada banyak “jangan …, nanti …” yang coba saya langgar, hanya untuk membuktikan benar-tidaknya. Keragu-raguan itu pun semakin menjadi-jadi setelah dalam perjumpaan dengan beberapa Gembala, ada kesan “pagan” yang dilabelkan pada upacara teing hang (memberi makan kepada arwah nenek moyang).

Belum lagi dengan sikap pesimis akan pemaknaan budaya belis (mas kawin)yang terkesan menyamakan nilai manusia (perempuan) dengan uang/barang: makin tinggi tingkatan pendidikannya, makin mahal belisnya.4Belis (paca: mas kawin) bukanlah tradisi yang hanya dimiliki masyarakat Manggarai. Tradisi itu juga ada dan diwariskan oleh masyarakat Lamaholot dan Rote (Bandingkan essay James J. Fox dalam Mariage, Aliance and Exchange dan Origins, Ancestry And Alliance). Entah mengapa, di belantara timur, justru belis-nya orang Manggarai-lah yang paling santer terdengar ketimbang pembicaraan tentang belis di daerah lain”

Namun, pertanyaan-pertanyaan serta keragu-raguan itu tidak lantas begitu saja menghapus “kepercayaan” yang telah tertanam kuat sejak kecil tentang warisan budaya Manggarai. Ingat cerita tentang Tasseografi yang pernah disinggung di Esok Dalam Gelas Kopi? Itu hanya satu contoh kecil. M

asih ada kisah-kisah lain, semisal jejak kaki di atas abu saat upacara teing hang, paku 10cm yang muncul dari ruas jari, kucing yang berubah jadi manusia, buaya yang muncul dari muara setelah dipanggil dengan nyanyian, atau hujan yang tiba-tiba berhenti setelah menghabiskan sebatang rokok yang dimantrai.

Masih banyak lagi, kisah “dengan mata kepala sendiri” yang berawal dari ketidakpercayaan akan pepatah dan petuah.

Hidup di dunia modern dengan keraguan di satu sisi – yang muncul setelah bersinggungan dengan teknologi ilmiah atau perjumpaan dengan budaya lain, dan dengan keyakinan di sisi lain – yang muncul setelah menyaksikan sendiri apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, ibarat menggenggam buah Simalakama.

Keputusan untuk memakan atau tidak buah Simalakama itu tentu tidak lahir dari proses yang sesaat. Hasil akhirnya pun tidak terlepas dari keterlibatan akan “pemaknaan bersama” dengan para sahabat dan semua orang yang mengamini jati dirinya sebagai orang Manggarai.

Pepatah dan petuah, sebagai sandaran budaya masyarakat Manggarai perlu dipahami sebagai “Sabda” yang didengungkan para leluhur dengan didasari niat tulus untuk menjaga kelangsungan hidup keturunannya.

Seperti yang juga terungkap dalam go’et kuno yang sempat saya temukan dalam catatan Pater Verheijen, SVD: sing teke hili, wela teke pe’ang bowe teke one neka lepai | semoga cucu-cece, ence-pelence jangan tertimpa mara bahaya. Di titik inilah ajakan Mgr. Hubertus Leteng – Uskup Manggarai, dalam Kata Sambutan-nya di sebuah buku yang diluncurkan untuk memperingati 100 tahun Gereja Katolik di Manggarai, menjadi sebuah seruan yang kiranya perlu ditanggapi bersama oleh segenap orang Manggarai di mana saja berada. Berikut kutipannya:

Regenerasi budaya merupakan keniscayaan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kematangan suatu masyarakat ditentukan ketekunan mengolah kekayaan budaya agar dengan konteks kehidupan yang terus berkembang dalam sejarah.

Proses ini melewati banyak tahap dengan menggunakan banyak metode yang mampu dikerjakan secara efektif. Kebudayaan yang mengalami perjumpaan dengan kebudayaan yang lain menjadi suasana yang mendorong pembaruan bentuk, makna, dan nilai kebudayaan dalam kehidupan suatu masyarakat. Manggarai sebagai sistem kehidupan sosial yang memiliki kebudayaan semestinya membangun proses konstruktif regenerasi kebudayaan tersebut.

Adalah sebuah keharusan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Manggarai. Ini harus menjadi bagian dari kesadaran kultural yang ada dalam diri semua pihak. … Rantang mempo pede dise empo, mai ga ite, cawi cama laing sangged mbate dise empo, kudut kukut wuwung mose wakar dite.5Dikutip dari kata pengantar Gereja Menyapa Manggarai, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Theresia Pora Plate untuk memperingati seabad berdirinya Gereja Katolik di Manggarai – Flores – NTT.

Saat Adat Menjadi Panggung, Bukannya Punggung

KBBI online mencatat pengertian punggung sebagai bagian belakang tubuh (manusia atau hewan) dari leher sampai ke tulang ekor; tumpuan badan – imbuh Wikipedia.

Kata punggung juga tercatat dalam metafora tulang punggung, suatu kiasan yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pokok kekuatan atau penopang. Pemahaman itulah yang melatari puisi tadi: Punggung Sabda.

Tentunya, pemaknaan dan pemahaman atas Punggung Sabda akan selalu terbuka terhadap penafsiran. Begitu pula dengan penghayatan dan pencarian jati diri sebagai orang Manggarai yang menjadi “catatan revisi” setelahnya.

Meminjam istilah Martin Heidegger, Sein und Zeit, keduanya masih akan diterjemahkan ulang dalam proses pergumulan dalam ruang dan waktu. Pelik, memang. Ijinkan saya membahasakan itu dengan meminjam video Mesty Aryotedjo, musisi dan artis multi talenta, yang pernah berkarya sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng – Manggarai:

Akhirnya, saat yang tersisa dari ingatan generasi muda Manggarai tentang adat dan budayanya hanya serunya tarian Caci, harumnya Kopi Tuang, manisnya imus Rebok, atau manik-nya dandanan dalam balutan kain Songke dan lingkar balibelo, ia adalah wisatawan di kampungnya sendiri, ia adalah peziarah yang meratapi makamnya sendiri.

Tapi, ah… Sudahlah. Punggung Sabda hanyalah puisi sederhana. Boleh ditafsir menjadi apa dan bagaimana. Catatan ini pun hanyalah kail pemancing; silahkan diputuskan untuk menggigit umpannya atau terus hanyut bersama aliran air. Tabe.

Catatan Narareba:

- 1Sein und Zeit (Ada dan Waktu), buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan Being and Time ini adalah buku yang ditulis oleh Heidegger pada tahun 1927. Dalam peta pemikiran filsafat Barat, buku ini mendapat tempat dan membawa pengaruh tersendiri. Seperti juga di STF Driyarkara, Sein und Zeit adalah salah satu referensi yang ‘wajib hadir’ di sejumlah tugas kuliah. Butuh napas panjang untuk membacanya hingga tuntas. Selain karena filsafatnya yang rumit, Heidegger juga memuat istilah-istilah baru di dalamnya sebagai bentuk pemberontakan atas term-term lama yang dianggapnya tidak sesuai untuk menggambarkan dunia kehidupan manusia.

- 2The Da Vinci Code, seperti apa harus membahasakannya di “catatan kaki”? Akan panjang, tentunya. Bahkan, catatan kaki ini akan lebih panjang dari artikel utamanya. Haha! Ya, Film yang diangkat dari novel Dan Brown dengan judul yang sama itu, bagi umat Kristen di seantero jagat adalah terpaan. Bagi sejumlah kalangan, itu badai. Sebagiannya lagi menganggap itu cuma pencuri popularitas. Ada lagi yang menanggapinya dengan “biasa-biasa saja”. Saya sendiri sependapat dengan apa yang ditulis oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) di laman situsnya di bawah judul The Da Vinci Code dan Kematangan Beragama. Itu sebabnya, kenapa film itu dirasa menarik untuk ditonton dalam selang waktu beberapa tahun; untuk menakar kembali mana yang lebih matang: iman atau pemberontakan.

- 3Setelah membolak-balik internet, ternyata “pergerakkan matahari” yang dimaksud adalah fenomena Sun Interference yang kerap terjadi di bulan September, Oktober, Februari dan Maret. Sun Interference adalah istilah yang digunakan untuk membahasakan keadaan saat satelit Televisi dan matahari berada dalam garis yang sejajar (equinox). Di saat terjadinya, fenomena ini membuat radiasi microwave dari matahari mengganggu gelombang komunikasi satelit. Sampai sekarang, saya masih tetap tidak setuju dengan pemakaian istilah “karena pergerakan matahari” dan “saat matahari keluar dari jangkauan”. Kenapa tidak jujur saja bahwa satelit kami sedang terganggu, ketimbang memajang alasan berbau pencitraan?

- 4Belis (paca: mas kawin) bukanlah tradisi yang hanya dimiliki masyarakat Manggarai. Tradisi itu juga ada dan diwariskan oleh masyarakat Lamaholot dan Rote (Bandingkan essay James J. Fox dalam Mariage, Aliance and Exchange dan Origins, Ancestry And Alliance). Entah mengapa, di belantara timur, justru belis-nya orang Manggarai-lah yang paling santer terdengar ketimbang pembicaraan tentang belis di daerah lain”

- 5Dikutip dari kata pengantar Gereja Menyapa Manggarai, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Theresia Pora Plate untuk memperingati seabad berdirinya Gereja Katolik di Manggarai – Flores – NTT.